Blog - Tous les billets

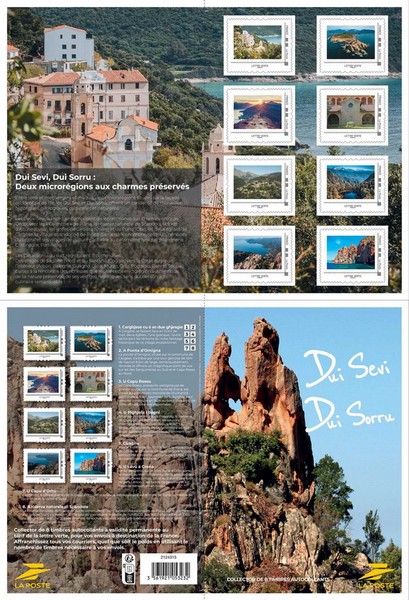

20-06-2024 Emission d'un collector sur les paysages de Corse

Si ce message ne s'affiche pas correctement, consulter notre version en ligne en utilisant le lien suivant :

https://www.apne.info/newsletter.php?lng=fr&pg=17072&nlpseudo=Hugg&nlgrp=all_subscribers

Pour vous désinscrire de cette lettre d'information, veuillez suivre ce lien :

https://www.apne.info/newsletter.php?lng=fr&action=unsub&nlsecure=on&nlpseudo=Hugg&nlmail=rene.hugg@wanadoo.fr

|

Cet email a été envoyé à rene.hugg@wanadoo.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Philantologie 2024 © Tous droits réservés.

Vous ne souhaitez plus recevoir nos emails ? Se désinscrire

|

Timbres - 2€ Commémoratives - Billets - Matériels pour Collectionneurs |

Tarifs au 01 janvier 2015

1 échelon jusqu'à 20 grs : lettre prioritaire = 0.76 - lettre verte = 0.68 lettre écopli = 0.66

2 échelon de 21 à 50 grs : lettre prioritaire = 1.25 lettre verte = 1.15 lettre écopli = 1.05

3 échelon de 51 à 100 grs : lettre prioritaire = 1.90 lettre verte = 1.75 lettre écopli = 1.45

4 échelon de 101 à 250 grs : lettre prioritaire = 3.05 lettre verte = 2.75 lettre écopli = 2.50

03 mars

Carnet les chèvres de nos régions

Carnet indivisible de 12 timbres lettre verte

30 mars

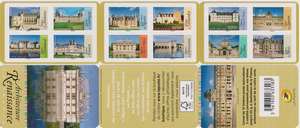

Carnet Architecture Renaissance

Carnet indivisible de 12 timbres lettre verte

Visuels Hugg - Wikitimbres.fr

France

1 échelon jusqu'à 20 grs :1.29

2 échelon de 21 à 100 grs :2.58

3 échelon de 101 à 250 grs :4.30

Etranger

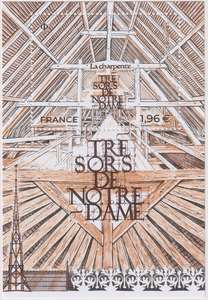

1 échelon jusqu'à 20 grs : 1.96

2 échelon de 21 à 100 grs : 4.15

3 échelon de 101 à 250 grs : 9.8

2 Trimestre 2024

02/04/2024

Agnès Varda - timbre à 1.29 € lettre verte

photographe - plasticienne - réalisatrice née le 30-05-1928 - décédée 29-03-2019

05/04/2024

Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 - timbre à 1.96 € lettre internationale

08/04/2024

Salon philatélique de printemps à Salon de Provence

timbre à 1.29 € lettre verte

15/04/2024

Bloc 500 ans de la ville de New York timbre à 1.96 € monde

Bloc de la charpente de Notre Dame de Paris

timbre à 1.96 € monde

22/04/2024

Bloc Le palais idéal du facteur Cheval

timbres à 1.29 € lettre verte

timbre à 2.58 € lettre 2 échelon France

22/05/2024

timbre à 1.29 € lettre verte

30/05/2024

- bloc indivisible de 3 timbres à 1.96 € tarif international

timbre à 1.29 € lettre verte

timbre à 1.29 € lettre verte

05/06/2024

Carnet indivisible de 12 timbres à 1.29 € lettre verte

19/06/2024

- timbre à 1.29 € lettre verte

26/06/2024

timbre à 1.29 € lettre verte

- timbre à 1.29 € lettre verte

images wikitimbre - Le Carré d'Encre- Hugg

Bonjour à tous

Denis BOUDOT

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|

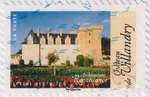

1er Jour du timbre « Kaysersberg, le village préféré des Français 2017 »

Le mercredi 20 juin à Kaysersberg sera mis en vente la carte postale avec le timbre du village préféré des Français de 2017 et le cachet 1er Jour. La Société Philatélique de Colmar a édité une carte postale représentant le pont fortifié. Elle sera en vente à 3 euro, place de la mairie, toute la journée du mercredi 20 juin.

Malheureusement, le visuel du timbre est resté secret, même pour nous qui avons choisi le motif de la carte postale. Le timbre sera présenté au public mardi le 19 juin, au cours d’une émission télévisuelle de FRANCE 2 à 20h50. L’émission sera réalisée sur le pont fortifié de Kaysersberg.

Pont fortifié - 1514

Rectifié par Marcel le 26/01/2019 # 13:32